目次

建築金物とは?

種類や用途、耐震性向上への役割を徹底解説

建築金物とは

建築金物とは、建築材の接合部を結合し、補強するために取り付ける部品のことです。

多くは金属製であることから「金物」と呼ばれていますが、現代では木製やプラスチック製のものも含まれます。建物の構造を支え、安全性や耐久性を高める重要な役割を担っています。

普段の生活では目に見えない場所に使われていることが多いですが、建物の強度や機能性を維持するために欠かせない存在です。特に日本のような地震大国では、建物の耐震性を高めるために様々な建築金物が使用されています。

建築金物には大きく分けて「機能金物」と「装飾金物」の2種類があります。機能金物は文字通り機能性を重視したもので、建物の構造補強や建具の開閉などに使用されます。一方、装飾金物はデザイン性を重視したもので、建物の美観を高める役割を持っています。

| 建築金物の主な役割 | 具体例 |

| 接合部の補強 | かすがい、短冊金物、ホールダウン金物など |

| 建具の機能維持 | 蝶番、戸車、ドアクローザーなど |

| 安全性の確保 | 耐震金物、手すり金物など |

| 美観の向上 | 装飾釘隠し、飾り金具など |

建築金物は建物のライフサイクル全体にわたって重要な役割を果たします。

施工時には部材同士を正確に接合するために、使用中は日々の開閉や荷重に耐えるために、そして災害時には建物の倒壊を防ぐために、それぞれの場面で適切な金物が必要とされるのです。

建築金物の種類

建築金物は多種多様で、使用する場所や目的によって様々な種類があります。ここでは大きく「機能金物」と「装飾金物」に分けて、それぞれの特徴と代表的な種類を見ていきましょう。

機能金物

機能金物は、建物の構造や機能を支える実用的な金物です。主に建物の強度や安全性、使い勝手を向上させる役割を持っています。

1. 接合用金物

建築材同士を接合するための金物です。代表的なものには以下のようなものがあります。

接合用金物の種類

- かすがい:柱と横架材などを緊結するためのコの字型金物

- 短冊金物(平金物):梁の接合や柱を介しての接合部を連結するための金物

- かど金物:柱と土台、梁、横架材の接合に使用するL型やT型の金物

- ホールダウン金物:地震や台風時に柱が土台や梁から抜けるのを防ぐ金物

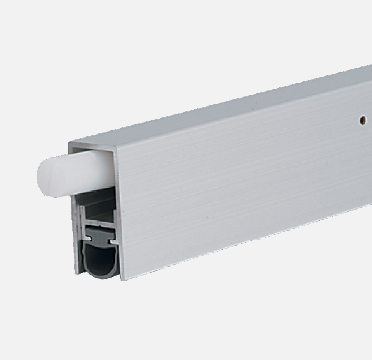

2. 建具用金物

ドアや窓などの建具の開閉や機能を支える金物です。

建具金物の種類

- 蝶番(ちょうつがい):ドアや窓の開閉を可能にする金物

- 戸車:引き戸をスムーズに動かすための車輪付き金物

- ドアクローザー:ドアを自動的に閉める装置

- ドアノブ・ハンドル:ドアの開閉を操作するための金物

3. 耐震用金物

建物の耐震性を高めるための専用金物です

耐震用金物の種類

- 筋交い金物:筋交いと柱を接合するための金物

- 羽子板金物:地震や台風時に横架材が外れるのを防ぐ金物

- アンカーボルト:建物と基礎を固定するための金物

| 機能金物のタイプ | 主な使用場所 | 重要性 |

| 接合用金物 | 柱と梁、土台と柱の接合部など | 建物の骨組みの強度を確保 |

| 建具用金物 | ドア、窓、引き戸など | 日常的な使用性能を維持 |

| 耐震用金物 | 筋交い、基礎と建物の接合部など | 災害時の安全性を確保 |

装飾金物

装飾金物は、建物の美観を高めるためのデザイン性を重視した金物です。機能性だけでなく、見た目の美しさも考慮されています。

1. 和風装飾金物

日本の伝統建築に使用される装飾金物です。

装飾金物の種類

- 釘隠し:釘の頭を隠すための装飾金物

- 唄金具:扉の装飾として使われる金物

- 飾り金具:建具や長押(なげし)に取り付ける装飾金物

2. 洋風装飾金物

西洋建築の影響を受けた装飾金物です。

洋風装飾金物の種類

- 装飾ドアノブ:装飾性を重視したドアノブ

- アイアンワーク:鉄を使った装飾的な金物

- 装飾フック:カーテンや絵画を掛けるための装飾的なフック

装飾金物は、単なる装飾としての役割だけでなく、その建物の歴史や文化的背景を表現する要素としても重要です。特に歴史的建造物では、当時の技術や美意識を伝える貴重な資料となっています。

建築金物の主な用途

建築金物は建物のさまざまな場所で、異なる役割を果たしています。ここでは主な用途として、構造補強としての役割と、建具や扉などの機能部品としての役割に分けて解説します。

構造補強としての役割

建築金物は、建物の構造を強化する重要な役割を担っています。特に木造建築では、木材同士の接合部を金物で補強することで、建物全体の強度と耐久性を高めることができます。

1. 柱と土台の接合

建物の基礎となる土台と柱の接合部には、ホールダウン金物やアンカーボルトなどが使用されます。これにより、地震や強風時に柱が浮き上がるのを防ぎ、建物の安定性を確保します。

2. 柱と梁の接合

柱と梁(はり)の接合部には、かど金物や短冊金物などが使用されます。これらの金物により、接合部の強度が高まり、建物全体の剛性が向上します。

3. 筋交いの固定

筋交い(すじかい)は、建物の壁に斜めに入れる補強材ですが、その効果を最大限に発揮するためには、筋交い金物を使って柱にしっかりと固定する必要があります。これによって、地震時の水平力に対する抵抗力が大きく向上します。

| 構造部位 | 使用される主な金物 | 役割 |

| 柱と土台の接合 | ホールダウン金物、アンカーボルト | 柱の引き抜けを防止 |

| 柱と梁の接合 | かど金物、短冊金物 | 接合部の強度向上 |

| 筋交いの固定 | 筋交い金物、ターンバックル | 水平力への抵抗力向上 |

建具や扉などの機能部品

建築金物は、ドアや窓といった建具の機能を支える重要な部品としても使用されています。これらの金物は、日常的に使用するため、耐久性と操作性が特に重視されます。

1. ドアの開閉機構

ドアの開閉には、蝶番(ヒンジ)やレールなどの金物が使用されます。蝶番は「開き戸」に、戸車とレールは「引き戸」に使用される代表的な金物です。また、ドアクローザーは、ドアを自動的に閉める機能を持ち、便利さと安全性を両立させます。

2. 鍵やロック機構

防犯や安全のための鍵やロック機構も重要な建築金物です。シリンダー錠やレバーハンドル錠、デジタルロックなど、様々な種類があります。

3. 窓の開閉・固定機構

窓の開閉や固定には、クレセント錠やストッパー、調整器などの金物が使用されます。これらは使い勝手だけでなく、防犯性能や気密性の確保にも関わる重要な部品です。

金物の選択によって、建具の使い勝手や耐久性、さらには建物全体の印象まで大きく変わります。

特に頻繁に使用する部分の金物は、品質と耐久性を重視して選ぶことが重要です。

建築金物の歴史

建築金物は長い歴史を持ち、時代とともに進化してきました。日本と西洋では、その発展の仕方にも特徴があります。ここでは日本の伝統建築における金物と、現代建築における金物の進化について見ていきましょう。

日本の伝統建築における金物

日本の伝統建築における最初の金物は、木造の補強材である釘だと考えられています。現存する日本最古の木造建築である法隆寺の金堂では、すでに和釘が重要な構造補強材として使用されていました。

1. 和釘の発展

日本の伝統的な釘である「和釘」は、断面が正方形をしており、頭部に特徴があります。古代には様々な形状のものが使われていましたが、中世以降は頭部を平たく巻いた「巻頭(まきがしら)」が主流となりました。

2. 装飾金物の発展

垂木の木口など、建物を飾る装飾金物としては、銅製の透かし彫り金物が早くから使われていました。これらは元々は木部の保護を目的としていましたが、次第に装飾性が重視されるようになりました。

3. 伝統的な接合技術

日本の伝統建築では、「木組み」と呼ばれる木材同士の複雑な接合技術が発達し、金物の使用を最小限に抑える工夫もなされてきました。ただし、重要な部分には「かすがい」などの金物が使用され、建物の強度を確保していました。

| 伝統的な建築金物 | 主な用途 | 特徴 |

| 和釘 | 木材の接合 | 断面が四角形、手作業で一本ずつ鍛造 |

| かすがい | 木材の引き合わせ | コの字型、木材同士を強固に接合 |

| 装飾金具 | 木口保護、装飾 | 透かし彫りや打ち出しの技法を使用 |

現代建築における金物の進化

現代の建築金物は、材質や製造技術、機能性などの面で大きく進化しています。特に建築基準法の改正や新しい技術の導入により、建築金物の種類と性能は飛躍的に向上しました。

1. 材質と製造技術の進化

現代の建築金物は、鉄やステンレス、アルミニウムなど様々な金属材料が使用されています。また、コンピュータ制御の生産設備により、高精度で均一な品質の金物が大量生産されるようになりました。

2. 耐震技術の発展

1995年の阪神・淡路大震災を契機に、建築基準法が改正され、金物による耐震補強の重要性が再認識されました。ホールダウン金物や筋交いプレートなど、耐震性能を高めるための専用金物が次々と開発されています。

3. 機能性とデザイン性の両立

現代の建築金物は、機能性だけでなくデザイン性も重視されるようになりました。調整機能付きの蝶番や静音性能を持つ戸車、デザイン性の高いドアハンドルなど、使い勝手の良さと美観を両立させた製品が増えています。

建築金物の発展は、建築技術全体の進化と密接に関連しています。現代では、コンピュータシミュレーションによる強度計算なども取り入れられ、より効率的で高性能な金物が開発され続けています。

建築金物と耐震性

日本は世界有数の地震大国であり、建物の耐震性確保は非常に重要です。建築金物は、その耐震性を高める上で欠かせない役割を果たしています。ここでは、金物による耐震補強の仕組みと、主要な耐震金物について解説します。

金物による耐震補強の仕組み

建物が地震の揺れに耐えるためには、「剛性」「強度」「靭性」の3つの要素が重要です。建築金物はこれらの要素を高めるために様々な箇所で使用されています。

1. 接合部の強化

地震の揺れが建物に伝わると、各部材の接合部に大きな力がかかります。金物はこの接合部を強化することで、部材同士のズレや抜けを防ぎます。特に、柱と土台、柱と梁の接合部は、建物の耐震性能において特に重要なポイントです。

2. 力の伝達経路の確保

地震の水平力を効率よく基礎まで伝えるためには、建物全体で力を分散させる必要があります。金物による適切な接合により、この力の伝達経路が確保され、一部に負荷が集中することを防ぎます。

3. 変形能力の向上

木造建築などでは、ある程度の変形を許容しながら地震エネルギーを吸収する「靭性」が重要です。適切な金物を使用することで、建物が壊れることなく変形できる能力が向上し、大地震時でも倒壊を防ぐことができます。

| 耐震性能の要素 | 金物の役割 | 効果 |

| 剛性 | 接合部の固定 | 建物の変形を抑制 |

| 強度 | 接合部の補強 | 大きな力に耐える |

| 靭性 | 適度な変形の許容 | 地震エネルギーの吸収 |

主要な耐震金物の種類と特徴

耐震性向上のために使用される金物には、様々な種類があります。ここでは代表的な耐震金物について解説します。

1. ホールダウン金物

柱が引き抜かれるのを防ぐための金物です。地震や強風時に発生する上向きの力(引抜力)に対抗するために、柱と土台または柱と梁の接合部に設置します。特に、耐力壁の端部の柱に使用されることが多く、建物の転倒を防ぐ重要な役割を果たします。

2. 筋交い金物

斜めに配置される筋交いを柱や土台にしっかりと固定するための金物です。筋交いは地震の水平力に抵抗する重要な部材ですが、その端部がしっかりと固定されていなければ効果を発揮できません。筋交い金物には、L字型のプレート、筋交い端部に取り付けるタイプなど様々な形状があります。

3. 接合金物(かど金物・短冊金物等)

柱と梁、梁と梁などの接合部を補強するための金物です。L字型やT字型などの形状があり、木材同士の接合強度を高めます。これらの金物によって建物の骨組み全体の剛性が向上し、地震時の変形が抑制されます。

4. アンカーボルト

建物の土台と基礎を固定するための金物です。地震時に建物が基礎からずれたり、浮き上がったりするのを防ぎます。適切な間隔と強度のアンカーボルトが設置されていることで、地震の揺れがダイレクトに建物に伝わることを防ぎます。

これらの耐震金物は、2000年の建築基準法改正以降、新築住宅では標準的に使用されるようになりました。特に「告示1460号」に基づく金物の使用は、木造住宅の耐震性能を大きく向上させる要因となっています。

建築金物の規格と認定制度

建築金物には品質や性能を保証するための様々な規格や認定制度があります。これらの制度を理解することは、適切な金物を選択する上で重要です。ここではZマーク金物と品質基準、そして建築基準法と金物の関係について解説します。

Zマーク金物と品質基準

建築金物、特に木造建築で使用される接合金物には、公的な認定制度が設けられています。その代表的なものが、公益財団法人日本住宅・木材技術センターによるZマーク制度です。

1. Zマーク表示金物

Zマーク表示金物とは、日本住宅・木材技術センターが定めた「軸組工法用金物規格」に適合していることを認定した金物です。Zは在来(Zairai)のイニシャルを表しています。Zマークが付された金物は、品質と性能が安定した生産・供給が可能であることが認められたものです。

2. Zマーク同等認定金物

金物製造業者が独自に開発した金物について、日本住宅・木材技術センターが同等認定試験を行い、Zマーク表示金物と同等以上の性能があると認められた金物です。認定マークには「D」(同等のDoutouの頭文字)が使用されます。

3. その他の認定マーク

その他の認証マーク

- Cマーク表示金物:枠組壁工法(ツーバイフォー工法)用の金物規格に適合していることを示すマーク

- Sマーク表示金物:性能認定金物として、特定の用途に必要な性能を有することを認定したもの

| 認定種類 | マーク | 適用範囲 |

| Zマーク表示金物 | Z | 在来軸組工法用金物 |

| Zマーク同等認定金物 | D | Zマーク表示金物と同等以上の性能を持つ金物 |

| Cマーク表示金物 | C | 枠組壁工法用金物 |

| Sマーク表示金物 | S | 特定用途向けの性能認定金物 |

建築基準法と金物の関係

建築金物の使用は、建築基準法によっても規定されています。特に、1995年の阪神・淡路大震災の教訓から、2000年に改正された建築基準法では、木造建築物における金物使用の基準が厳格化されました。

1. 建設省告示1460号

2000年の建築基準法改正に伴い、「建設省告示第1460号」が施行されました。これは、木造建築物の接合部の仕様を詳細に規定したもので、筋交いの端部や柱頭・柱脚の接合部などについて、実質的にZマーク金物またはそれと同等以上の性能を持つ金物の使用を義務付ける内容となっています。

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件 – 建設省告示第1460号

2. 構造計算と金物選定

大規模な建築物や特殊な構造を持つ建物では、構造計算に基づいて必要な金物の性能を決定します。建築基準法では、建物の規模や用途に応じた構造計算の方法が定められており、それに従って適切な金物を選定する必要があります。

3. 確認申請と検査

建築確認申請の際には、使用する金物の種類や位置を明記した図面を提出し、建築主事や確認検査機関の審査を受けます。また、工事中や完了時の検査では、金物の施工状態も重要なチェックポイントとなります。

建築基準法の規定を守ることは、最低限の安全性を確保するために必要ですが、地域の特性や建物の重要度によっては、法律の基準を上回る耐震性能を持たせるために、より高性能な金物を使用することも検討すべきでしょう。

建築金物の選び方

建築金物を選ぶ際には、用途に応じた適切な種類や仕様を選ぶことが重要です。ここでは、用途に応じた金物選びのポイントと、品質と価格のバランスについて解説します。

用途に応じた金物選びのポイント

建築金物は使用する場所や目的によって、必要とされる性能や特性が異なります。適切な金物を選ぶための主なポイントを紹介します。

1. 構造用金物の選定基準

構造用金物は建物の安全性に直結するため、特に慎重な選定が必要です。

構造用金物の選定基準

- 耐力性能:予想される荷重や力に十分に耐えられる強度を持つものを選ぶ

- 適合性:使用する木材の寸法や種類に適合したものを選ぶ

- 耐久性:使用環境に応じた耐食性や耐候性を持つものを選ぶ

- 認定マーク:Zマークなど公的認定を受けた製品を選ぶ

2. 建具用金物の選定基準

ドアや窓などの建具用金物は、使い勝手や耐久性、デザイン性などを総合的に考慮して選びます。

建具用金物の選定基準

- 使用頻度:頻繁に使用する場所には高耐久性の製品を選ぶ

- 重量:ドアや窓の重量に適した耐荷重性能を持つものを選ぶ

- 操作性:使いやすさや静音性などの機能性を考慮する

- デザイン:建物の内装や外装のデザインに調和するものを選ぶ

3. 環境に応じた材質選び

使用環境によって適した材質が異なります。

環境に応じた材質選び

- 屋外用:ステンレスや亜鉛メッキなど耐食性の高い材質を選ぶ

- 浴室・水回り:防錆処理されたものやステンレス製を選ぶ

- 重要な構造部:強度と耐久性を最優先し、認定品を使用する

- 装飾性重視の部分:真鍮や銅など、経年変化も楽しめる材質も検討する

| 使用場所 | 推奨される材質 | 選定のポイント |

| 屋外環境 | ステンレス、溶融亜鉛メッキ鋼 | 耐食性、耐候性 |

| 水回り | ステンレス、樹脂コーティング | 防錆性、清掃のしやすさ |

| 重要構造部 | 高強度鋼材、認定品 | 強度、耐久性、認定 |

| 装飾部分 | 真鍮、銅、アルミ | デザイン性、風合い |

品質と価格のバランス

建築金物を選ぶ際には、品質と価格のバランスも重要な検討ポイントです。安価な製品を選ぶことでコストを抑えられますが、耐久性や安全性に問題が生じる可能性もあります。

1. ライフサイクルコストの考え方

初期コストだけでなく、長期的な視点でのコスト(ライフサイクルコスト)を考慮することが重要です。

ライフサイクルコストの考え方

- 耐用年数:低品質の製品は早期の交換が必要となり、長期的には高コストになることも

- メンテナンス費用:品質の高い製品は一般的にメンテナンス頻度が低く、維持費が抑えられる

- 安全性のコスト:構造用金物など安全に関わる部分では、品質を優先すべき

2. 必要十分な品質の見極め

全ての金物に最高品質のものを使用する必要はなく、用途に応じた必要十分な品質を見極めることが大切です。

必要十分な品質の見極め

- 重要度による区分け:構造安全性に関わる部分には高品質品を、装飾的な部分には適度な品質のものを選ぶ

- 使用頻度の考慮:日常的に使用する部分(ドアノブなど)には耐久性の高いものを選ぶ

- 過剰仕様の回避:必要以上の高価な金物は、コストパフォーマンスが低下する可能性がある

3. メーカーの信頼性評価

金物の品質はメーカーによっても大きく異なります。信頼できるメーカーの製品を選ぶことも重要です。

メーカーの信頼性評価

- 実績と評判:業界での実績や評判を調査する

- 保証制度:製品保証の内容や期間を確認する

- アフターサービス:修理や部品供給のサポート体制を確認する

適切な建築金物の選択は、建物の安全性、使い勝手、そして経済性に大きく影響します。特に構造安全性に関わる金物については、コスト削減を優先せず、適切な品質のものを選ぶことが重要です。

建築金物の施工と注意点

建築金物の性能を最大限に発揮させるためには、適切な施工が不可欠です。ここではDIYでの金物使用の基本と、プロに任せるべき金物施工について解説します。

DIYでの金物使用の基本

DIY(Do It Yourself)で建築金物を使用する場合、基本的な知識と技術を身につけることが大切です。ここでは、DIYで金物を扱う際の基本的なポイントを紹介します。

1. 適切な工具の準備

金物の取り付けには、専用の工具が必要な場合があります。主に以下のような工具を用意しましょう。

適切な工具の準備

- ドライバー:プラスやマイナス、トルクスなど、金物に合ったものを用意

- レンチ・スパナ:ボルトやナットの締め付けに使用

- 電動ドリル:下穴あけや、ビス締め用

- 金づち:釘打ちや軽い打ち込み作業用

- 水平器:取り付け位置を正確に決めるため

2. 基本的な取り付け手順

DIYでの金物取り付けの基本的な手順は以下の通りです。

手順1:位置決め

水平器や定規を使って正確に位置を決める

手順2:下穴あけ

木材が割れないよう、適切なサイズの下穴をあける

手順3:金物の取り付け

指定されたサイズのネジやボルトで確実に固定

手順4:締め付け確認

締め付けが適切かを確認(締めすぎると木材が割れる場合もある)水平器や定規を使って正確に位置を決める

3. 安全対策

DIY作業では安全に十分注意しましょう。

安全対策

- 保護具の着用:手袋や保護メガネなどを使用

- 安定した作業環境:しっかりした足場や作業台を確保

- 適切な作業姿勢:無理な姿勢での作業を避ける

- 取扱説明書の確認:金物の使用方法や注意点を事前に確認

| DIYに適した金物例 | 主な用途 | 注意点 |

| 棚受け金物 | 棚の取り付け | 荷重に適した強度のものを選ぶ |

| フック類 | 物の吊り下げ | 壁の種類に合わせた固定方法を選ぶ |

| 蝶番(ヒンジ) | 小型の扉や箱の蓋 | 扉の重量に合わせたものを選ぶ |

| L字金具 | 棚や家具の補強 | 適切なサイズのビスで確実に固定 |

プロに任せるべき金物施工

建築金物の中には、専門的な知識や技術、特殊な工具が必要なものもあります。特に建物の安全性に関わる重要な金物は、プロの技術者に施工を依頼することをお勧めします。

1. 構造用金物の施工

建物の構造安全性に関わる金物は、専門家に任せるべきです。

構造用金物の施工

- ホールダウン金物:正確な位置と適切な締め付け力が必要

- 筋交い金物:効果を発揮するためには正確な取り付けが不可欠

- アンカーボルト:コンクリート基礎への埋め込みは専門技術が必要

- 梁受け金物:荷重を適切に支えるための正確な施工が必要

2. 特殊な建具金物の施工

特殊な機能を持つ建具金物も、プロに任せるべき場合が多いです。

特殊な建具金物の施工

- ドアクローザー:調整が複雑で、設置位置も重要

- 電気錠システム:電気配線や制御システムの知識が必要

- 防火戸の金物:法的要件を満たす施工が求められる

- 大型引き戸のレール:重量のある戸を安全に支える精密な施工が必要

3. プロに依頼する際のポイント

専門家に施工を依頼する際のポイントは以下の通りです。

プロに依頼する際のポイント

- 実績の確認:同種の施工実績を持つ業者を選ぶ

- 資格の確認:必要な資格や認定を持っているか確認

- 見積りの詳細:使用する金物の品番や数量、施工方法などが明記されているか確認

- 保証内容:施工後の保証内容を確認

建築金物の施工は、見た目以上に技術と経験が必要な作業です。特に構造安全性に関わる部分では、専門家の技術を頼ることで、長期的な安心と安全を確保することができます。

まとめ

この記事では、建築金物について様々な角度から解説してきました。最後に建築金物の重要性と、選択・使用の際のポイントを整理しておきましょう。

「建築金物とは?種類や用途、耐震性向上への役割を徹底解説」の記事を終わります。建築金物に関する基本的な知識から実践的な選び方まで幅広く解説しましたが、さらに詳しい情報が必要な場合は、専門書籍や各メーカーのカタログ、建築専門家への相談などを通じて理解を深めていただければと思います。

安全で快適な建物づくりには、目に見えない部分の質も重要です。建築金物という「縁の下の力持ち」の役割を理解し、適切に活用していただければ幸いです。