目次

【徹底解説】

折戸とは?メリット・デメリットや選び方のポイントを徹底解説します!

「折戸(おりど・おれど)」という言葉を耳にしたことはありますか?

折戸は、私たちの住まいや暮らしの中で、スペースを有効活用し、快適な動線を生み出すための賢い選択肢の一つです。特にクローゼットの扉や浴室、限られたスペースの間仕切りなどでその特徴を発揮します。

この記事では、「折戸とは何か?」という基本的な知識から、そのメリット・デメリット、さまざまな種類と用途、そして後悔しないための選び方のポイントまで、わかりやすく解説していきます。

折戸について深く理解し、あなたの家づくりやリフォーム計画に役立ててください。

折戸とは?基本的な仕組みと特徴を解説

折戸とは、その名の通り、開閉時に扉が折りたたまれる構造を持つドアのことを指します。 複数のパネル(戸板)が蝶番(ちょうつがい)で連結されており、開ける際にはそれらがアコーディオンのようにコンパクトに折りたたまれ、開口部を広く使えるのが大きな特徴です。

主にクローゼットや収納スペースの扉、浴室の出入り口、部屋と部屋を仕切る間仕切り戸として利用されます。折戸の動作方式には、主に上部のレールから扉を吊り下げて開閉する「上吊り式」と、床面にもレールを設けて扉を支持する「レール式」があります。

折戸の主な構造:上吊り式とレール式

上吊り式の折戸は、扉の重量を上部のレールで支える構造です。この方式の利点は、床面にレールが不要なため、足元がすっきりとし、掃除がしやすいことです。また、段差ができないため、バリアフリーの観点からも好まれます。ただし、上部構造に十分な強度が必要となります。

一方、レール式の折戸は、上下のレールで扉をしっかりと支持するため、比較的大きな扉や重量のある扉にも対応しやすいという特徴があります。安定した開閉が期待できますが、床面にレールが設置されるため、溝に埃が溜まりやすかったり、つまずきの原因になったりする可能性も考慮が必要です。

他のドアタイプとの簡単な違い

住まいで使われるドアには、折戸の他に「開き戸」や「引き戸」があります。

開き戸は、ドアノブやハンドルを使って前後に開閉する一般的なタイプで、気密性に優れる反面、開閉時に扉の軌道範囲にスペースが必要です。

引き戸は、扉を左右にスライドさせて開閉するため、前後のスペースを取りませんが、扉を引き込むための壁面(引き込みスペース)が必要になります。

これに対し折戸は、開閉時に扉が折りたたまれるため、開き戸ほど前後のスペースを必要とせず、かつ引き戸のように大きな引き込みスペースも不要な場合があります。開口部を広く使える点も、これらのドアタイプと比較した際の大きな違いと言えるでしょう。

【住宅用ドアの種類 と選び方】ドアの機能を引き出すための金具・部品の重要性 » 中尾製作所オンラインショップ

開口部を最大限に活用できる

折戸の最大のメリットの一つは、扉を全開にすることで開口部を非常に広く使える点です。 例えばクローゼットで使用する場合、収納物全体を見渡しやすくなり、大きな荷物の出し入れもスムーズに行えます。間仕切りとして使用すれば、必要に応じて空間を大きくつなげたり、区切ったりと柔軟な使い方が可能です。

限られたスペースでも設置しやすい

扉を開閉する際に必要な前後のスペースが、一般的な開き戸と比較して格段に少なくて済むのも折戸の大きな利点です。 廊下に面した収納の扉や、洗面脱衣室の入口など、スペースに制約がある場所でも圧迫感なく設置できます。これにより、デッドスペースを減らし、居住空間を有効に活用することに繋がります。

掃除がしやすいタイプも存在する

伝統的な折戸には「掃除がしにくい」というイメージがあるかもしれませんが、最近の製品で改善が進んでいます。特に上吊り式の折戸で床面にレールがないタイプは、床の掃除が非常に楽になります。 また、表面がフラットなデザインや、汚れが付きにくい素材を使用した製品も登場しており、メンテナンス性も向上しています。

折戸のデメリットとは?知っておくべき注意点

多くのメリットがある折戸ですが、採用を検討する際にはデメリットや注意点も理解しておくことが重要です。事前にこれらを知っておくことで、設置後の後悔を防ぎ、より満足度の高い選択ができるでしょう。

構造上、掃除に手間がかかる場合がある

折戸は扉が折りたたまれる構造上、パネルの連結部分やレールの溝(特に床レールがある場合)にホコリや汚れが溜まりやすい傾向があります。 定期的な清掃を怠ると、開閉がスムーズでなくなったり、見た目が悪くなったりすることがあります。細部の掃除には、ブラシや掃除機のノズルなどを活用する工夫が求められます。

指挟みのリスクと安全対策の必要性

扉が折りたたまれる際に、パネルとパネルの間や、扉と枠の間に指を挟んでしまうリスクがあります。 特に小さなお子様がいるご家庭では注意が必要です。最近では、ゆっくり閉まるソフトクローズ機能が付いた製品も開発されていますので、安全対策が施された製品を選ぶと良いでしょう。

耐久性と故障の可能性について

折戸は開き戸に比べて可動部分や部品が多いため、長年使用するうちにヒンジ部分の緩みやレールの摩耗などが発生し、動きが悪くなったり故障したりする可能性が相対的に高いと言われることがあります。 スムーズな開閉を長持ちさせるためには、無理な力を加えず丁寧に扱うことや、定期的な点検・メンテナンスが大切です。

扉の厚みによるスペースの考慮

折戸は開いた際に、折りたたまれた扉の厚み分のスペースが、開口部の左右どちらかの端に溜まることになります。 これがデッドスペースとなり、収納内部の物の出し入れや、通路の有効幅に影響を与える場合があります。設置を計画する際には、折りたたまれた扉が邪魔にならないか、有効な開口幅が十分に確保できるかを確認する必要があります。

折戸の種類と主な用途を解説

折戸はその機能性とデザインの多様性から、住宅のさまざまな場所で活用されています。ここでは、代表的な折戸の種類と、それぞれの主な用途についてご紹介します。ご自身の住まいに合った折戸を見つける参考にしてください。

クローゼット・収納扉としての折戸

最も一般的な用途の一つが、クローゼットや押し入れなどの収納スペースの扉です。 開口部を広く取れるため、収納物全体を見渡しやすく、奥の物も取り出しやすいのが特徴です。

デザインも豊富で、寝室や子供部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。クローゼット用には、扉を開けた際に左右どちらか一方に寄せて固定する「固定タイプ(片寄せ)」や、扉を左右どちらへも移動させることができる「フリータイプ」などがあります。

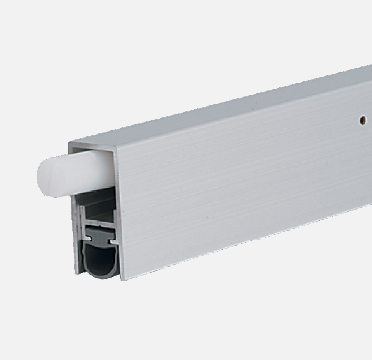

浴室扉としての折戸

浴室の出入り口にも折戸はよく採用されます。 特にスペースが限られがちな日本の浴室では、開閉スペースを取らない折戸が重宝されます。素材は、水濡れや湿気に強い樹脂製パネルやアルミ製のものが主流です。ガラス製に比べて万が一破損した際の飛散リスクが低いのも特徴です。ただし、浴室は湿気が多くカビが発生しやすいため、レールやパッキン部分の清掃性は重要な選択ポイントとなります。

間仕切りとしての折戸

リビングとダイニングの間、あるいは部屋の一角をワークスペースとして区切るなど、空間を柔軟に活用したい場合に間仕切りとして折戸が用いられます。 普段は開け放して一体の空間として広く使い、来客時や集中したい時だけ閉めてプライベートな空間を作るといった使い方が可能です。採光を考慮した半透明のパネルを選ぶこともできます。

玄関・シューズクロークでの活用

意外かもしれませんが、玄関やシューズクロークの収納扉としても折戸は有効です。 狭くなりがちな玄関スペースでも、扉の開閉が邪魔になりにくく、靴の出し入れをスムーズに行えます。全面ミラータイプの折戸を選べば、姿見としての機能も兼ねることができ、空間を広く見せる効果も期待できます。

失敗しない折戸の選び方!5つのポイント

折戸を設置してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、選ぶ際にはいくつかの重要なポイントがあります。ここでは、あなたの住まいとライフスタイルに最適な折戸を選ぶための5つのポイントを解説します。

設置場所と目的に合ったタイプを選ぶ

まず最も大切なのは、「どこに」「何のために」折戸を設置するのかを明確にすることです。 例えば、頻繁に出し入れするクローゼットなのか、普段は開け放しておきたい間仕切りなのか、あるいは掃除のしやすさが優先される浴室なのかによって、最適な折戸の機能や構造は異なります。用途に合わせて、前述したクローゼット用、浴室用、間仕切り用などの専用タイプや、上吊り式かレール式かといった構造を選びましょう。

扉のサイズと枚数を確認する

設置したい場所の開口部の幅と高さを正確に測定し、それに適合するサイズの折戸を選びます。 一般的に折戸は2枚のパネルで構成される「2枚折戸」が基本ですが、開口幅が広い場合には「4枚折戸(2枚折戸を2セット)」やそれ以上の枚数になることもあります。扉1枚あたりの幅が広すぎると、開閉が重くなったり、故障の原因になったりすることもあるため、メーカー推奨のサイズを守ることが大切です。

素材とデザインで空間の印象を決める

折戸の扉パネルの素材には、木質系(化粧シート仕上げなど)、樹脂製、アルミ製、ガラス調パネルなど様々な種類があります。 また、色や木目のデザインも豊富です。設置する部屋のインテリアテイストや、他の建具との調和を考えて選びましょう。例えば、リビングの間仕切りであれば、圧迫感の少ない明るい色や半透明の素材を、クローゼットであれば壁紙や床材に合わせた色柄を選ぶといった工夫が考えられます。

安全性とメンテナンス性を考慮する

特に小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭では、安全性が重要なポイントになります。 指挟みを防止する機能(ソフトクローズ機構や隙間が小さい設計)が付いているか、万が一の際に開閉しやすいかなどを確認しましょう。また、日々の掃除のしやすさも長く快適に使うためには欠かせません。レールの形状や素材、パネル表面の加工などをチェックし、お手入れが簡単な製品を選ぶと負担が軽減されます。

予算と価格帯を把握する

折戸の価格は、サイズ、素材、機能、デザイン、メーカーなどによって大きく異なります。 一般的に、シンプルな構造のものや量産品は比較的安価ですが、高機能なものやデザイン性の高いものは価格が上がります。設置工事費も別途かかるため、製品価格と工事費を合わせた総額で比較検討することが大切です。複数の業者から見積もりを取り、予算内で最適な製品を選びましょう。

折戸のメンテナンス方法と長持ちのコツ

折戸を長く快適に使い続けるためには、日頃のお手入れと適切なメンテナンスが重要です。簡単なケアで、スムーズな動きを保ち、故障のリスクを減らすことができます。

日常のお手入れ:レールと扉本体

レールがあるタイプの折戸は、溝にホコリや髪の毛、小さなゴミが溜まりやすいです。これらを放置すると、扉の動きが悪くなったり、異音の原因になったりします。定期的に掃除機のノズルやブラシを使って清掃しましょう。扉本体の表面は、素材に合った清掃方法で拭き掃除をします。特に浴室の折戸は水垢や石鹸カスが付着しやすいため、こまめな清掃がカビ予防にも繋がります。

動きが悪くなった時の簡単な対処法

折戸の開閉が重くなったり、キーキーと音が鳴ったりする場合は、まずレールにゴミが詰まっていないか確認しましょう。それでも改善しない場合は、戸車の部分に潤滑剤を少量スプレーすることで動きがスムーズになることがあります。ただし、使用する潤滑剤は建具用のものを選び、過度な塗布はホコリを吸着しやすくするため避けてください。ヒンジ部分のネジが緩んでいる場合は、ドライバーで締め直すことで改善することもあります。

簡単DIY!! ドアの軋み による異音の修理方法 » 中尾製作所オンラインショップ

専門業者によるメンテナンスの目安

自分で対処しても改善しない場合や、扉が外れてしまった、部品が破損したといった場合は、無理せず専門の業者に点検・修理を依頼しましょう。 特に上吊り式の場合、扉の脱落は危険ですので早めの対応が肝心です。定期的なプロによるメンテナンスは必須ではありませんが、長年使用している場合や、開閉頻度が高い場合は、数年に一度点検を依頼すると安心です。

まとめ

折戸は、開口部を広く使え、限られたスペースを有効活用できる非常に便利な建具です。クローゼットや浴室、間仕切りなど、その用途は多岐にわたり、デザインや機能も進化しています。

この記事で解説した折戸のメリット・デメリット、種類や選び方のポイントを参考に、ご自身の住まいやライフスタイルに最適な折戸を見つけてください。適切な知識を持って選ぶことで、より快適で機能的な住空間が実現できるはずです。